国产“智”造破局中医药现代化 全自主大模型开启诊疗新纪元

在国家大力推动中医药数字化与智能化发展的背景下,一系列关键政策如《“十四五” 中医药文化弘扬工程实施方案》《“十四五” 中医药信息化发展规划》等相继出台,为中医药行业的现代化转型注入了强大动力。然而,中医药领域在拥抱人工智能(AI)技术的进程中,面临着诸多挑战。一方面,AI 大型语言模型(LLM)的训练长期依赖国外芯片,存在技术 “卡脖子” 风险;另一方面,针对中医药的专用 LLM 发展滞后,现有基于 LLM 的传统方法在诊断时存在局限性,难以满足中医药临床实践的复杂需求。

为了攻克中医药领域在 AI 应用中的难题,“医脉相承”团队积极响应国家号召,汇聚多领域精英,于2024年年底开始筹备, 2025 年 1 月正式组建了一支跨学科攻坚团队,全力投入中医药大模型的研发工作。在中国科学院仝小林院士与王琦院士的顶层战略思想的感召和指导下,依托全国重点实验室等强大研发平台,为项目的成功实施提供了坚实保障。经过团队的不懈努力,成功研发出 “医脉相承 – 全自主国产化中医药大模型”。该模型的诞生,旨在突破中医药 LLM 现代化进程中的核心瓶颈,具有重大的技术创新和应用价值。

从技术架构来看,“医脉相承”大模型实现了从硬件芯片到软件框架、从基础算法到应用场景的全链条国产化。其基于华为昇腾算力平台(以昇腾 910B 为算力底座,提供分布式训练和推理能力)与 DeepSeek 算法框架构建而成。这种深度融合的模式,不仅解决了长期以来我国在 AI 算力方面受制于人的困境,实现了技术的自主可控,还通过软硬协同优化,在中医药领域实现了性能与安全的双重突破。由杨喜堤、田发、王玥牵头研发的系列算法、大模型等均活动华为昇腾技术认证书。

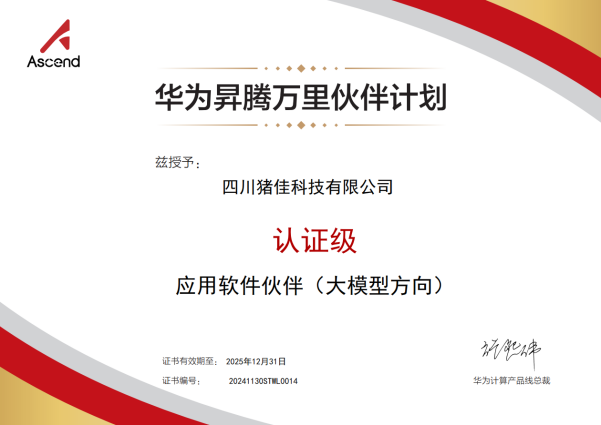

昇腾技术认证书

在实际应用中,“医脉相承” 模型展现出强大的功能和优势。它能够融合医患交流内容、“望闻问切” 四诊要点,以及舌象、脉象等中医特色多模态信息,在约 2-3 秒内便可自动生成完整的病历文书。这一功能极大地减轻了医生的病历书写负担,让医生能够将更多精力投入到与患者的沟通和病情研判中。

除了快速生成病历文书外,模型还能依托海量临床资料、经典中医理论及《黄帝内经》《本草纲目》《千金方》等权威古籍文献,为临床医师推演辨证思路并预判可能的证型。针对不同证型,模型会给出多套契合病情的方剂,并逐一说明配伍组成、功效主治、适用情境及诊断依据来源。同时,结合患者的年龄、体质、过敏史等个体化因素提示用药禁忌。借助该中医大模型,医生可显著提升诊疗效率与质量。

王玥博士会议报告

自 2025 年 1 月项目启动以来,研发历程稳步推进。2025 年 4 月,在乌镇第四届中医药高质量发展大会上,人工智能与中医药融合成为热点,团队明确了多模态知识图谱、神经符号融合推理等核心技术方向,并获得了行业指导。2025 年 5 月,完成多模态私有中医药数据集构建,整合古籍、现代研究等异构数据,建立了完整数据体系,经技术处理后为模型训练提供了高质量数据支撑。2025 年 6 月,基于华为昇腾算力平台和 DeepSeek 算法框架,完成中医药大模型的构建训练,集成多模态知识图谱与神经符号融合检索推理技术,实现了对专业知识的深度理解与智能生成。到了 2025 年 7 月,技术获得广泛认可,团队与多方达成战略合作,涵盖联合研发、应用推广等领域。为本模型提供技术支持的四川猪佳科技有限公司,在杨喜堤的战略指导下,已经获得了华为昇腾的认证书,这充分证明了其在技术兼容性和创新性方面的卓越表现。同时,团队也加入了华为昇腾万里伙伴计划,并获得相关证书,这将进一步推动模型在中医药领域的广泛应用和推广。

华为昇腾万里伙伴计划证书

展望未来,昆洲 (上海) 生物医学研究中心将继续深化与华为等合作伙伴的合作,在总公司昆洲科技的支持下,不断优化和完善 “医脉相承” 中医药大模型,拓展其应用场景,推动中医药智能化诊疗的普及,为传承和发展中医药事业贡献更多的智慧和力量。相信在科技创新的驱动下,中医药行业将迎来更加辉煌的明天。